インクルーシブコラム

インクルーシブデザイン&デザイン思考

2022年02月09日

インクルーシブデザインとは

インクルーシブデザイン

- インクルーシブデザインとは、高齢者、障がい者、外国人など、従来、デザインプロセスから除外されてきた多様な人々を、デザインプロセスの上流から巻き込むデザイン手法です。

- インクルーシブデサインは、超高齢社会の様々な施設、プロダクト、サービス、Webなどをデザインするための大変有効な手法です。

- インクルーシブデザインは高齢者や障がい者向けのデザインだけでなく、多くの人々に訴求できるデザインをも実現します。完全に成熟した経済では、もはや平均的なユーザの声を聴くことから差別化できる商品を創造するのは困難です。インクルーシブデザインのワークショップには、健常者には気付かないような発見があり、ヒット商品を生み出す洞察を得ることができます。

- インクルーシブデザインは、施設、プロダクト・サービスのデザイン、Webデザイン、ビジネスプロセスのデザインなど広い範囲での活用が可能です。

- 企業研修でインクルーシブデザインのワークショップを導入する企業が増えています。多様な人々が参加するワークショップで、既成概念を打ち破り新たなビジネスを創造する手法を学ぶことができます。

- インクルーシブデザイン・ソリューションズは、高齢者、障がい者、外国人など多様な人々が、各々の可能性を存分に追求できる社会を目指します。

リードユーザとは

- インクルーシブデザインのワークショップに参加する高齢者、障がい者、外国人などをリードユーザといいます。

- 日本は今後、超高齢社会を迎えます。高齢者は、そのような日本の将来の姿を見せてくれます。

- また、高齢者になると、視覚・聴覚・認知能力・運動能力が低下します。その点、それらの障がいを持つ障がい者たちは、高齢化に伴いどのような問題点が生じるかを明確に示してくれます。

- インクルーシブデザインのワークショップにおいて、高齢者や障がい者は、将来の水先案内人の役割を果たしますので「リードユーザ」と呼んでいます。

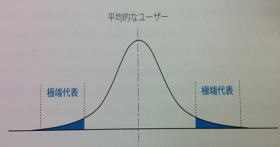

極端ユーザから学ぶ

- 今日の日本のような成熟市場において、競合他社との差別化は喫緊の課題です。

- 競合他社との差別化を実現できるユニークな商品を作り出すには、平均的なユーザのニーズを調べるだけでは不十分です。そのような情報は、競合他社もつかんでいるからです。

-

そこで、平均的なユーザのみならず極端ユーザにも注目すると様々な発見があります。例えば、健常者には何でもないことが、高齢者や障がい者には大変に困難なときがあります。そこから、健常者が気付かないような潜在ニーズを発見できることがあります。

- アスクルの「カドが丸い」ティッシュの箱があります。これは、幼稚園の先生の「園児たちが箱のカドで痛い思いをしないようにできないか」という声から生まれました。この商品は、その後、幼稚園のみならず幅広い消費者の支持を得て大ヒット商品になりました。極端ユーザからヒット商品のアイディアが生まれることは少なくないのです。

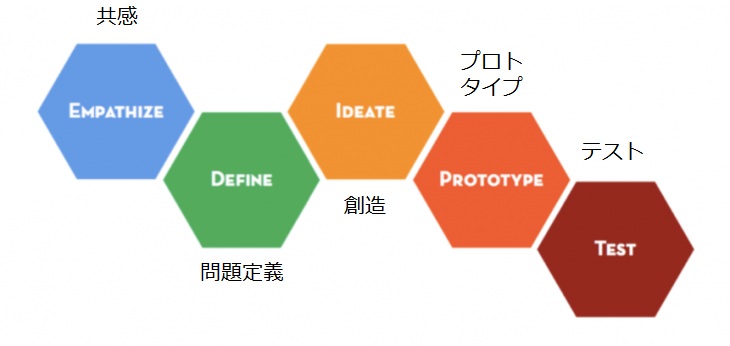

インクルーシブデザインの手法

- インクルーシブデザイン・ソリューションズは、「デザイン思考(デザインシンキング)」の方法論を参考にしたワークショップを行っています。デザイン思考は、シリコンバレーのデザインファームであるIDEO社(アップルの初代マウスをデザインしたことで有名)の手法を方法論化したもので、スタンフォード大学等で積極的な研究・教育活動が行われています。

- デザイン思考は、ビジネス全体に関わる手法であり、プロダクトデザインにとどまるものではありません。優れたデザイナーの創造性をあらゆるビジネスシーンで発揮するためのものです。

- 多くの日本企業が組織の創造性を高めたいと考えています。しかし、その一方で、創造性は一部の天才的な人物にだけ与えられた才能だと思っている方も多いのではないでしょうか。

- そんなことはありません。デザイン思考は組織的な創造性を高めるための方法論です。

- また、デザイン思考は、顧客や同僚との共感をベースとする徹底的な現場主義の手法でもあります。

- さらに、デザイン思考は組織のスピードを飛躍的に向上させます。創造的で具体的なアイディアを信じられないようなスピード感で生み出します。

- 現場での強い共感に基づき、あらゆるビジネス課題について迅速に答えを出していくデザイン思考は、多くの日本企業が直面する閉塞感を打ち破る可能性を持っています。

共感

- リードユーザ(高齢者、障がい者、外国人など)が施設・プロダクト・サービス・Webなどを利用している様子を徹底的に観察したりインタビューします。

- リードユーザとの共同体験によって、今まで全く気付かなかったようなプロダクトやサービスの問題点を発見できます。

- ほとんどの人々は、プロダクトやサービスについて「こういうものだ」という先入観をもっています。リードユーザとの共同体験によって、先入観が打ち壊されます。

- 既成の先入観を手放すことによって、チーム内の共感が生まれます。多くの組織において共感を作り出すのが困難なのは、各々のメンバーが既成の考え方にとらわれているからです。

- 共感に基づきリードユーザの困難を解決すべくメンバーが団結し、創造的なアイディアの実現に向けてチームが力強く動き出します。

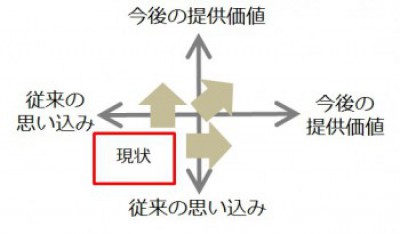

問題定義

- 「共感」のステップで各メンバーが感じたことを分類整理します。

- 今まで自分達が「どのような思い込みをしていたか」、そしてリードユーザに「今後どのような価値を提供すべきかすべきか」を論理的に整理します。

- メンバーから提示された、さまざまな今後の提供価値についてリードユーザとの対話に基づき優先順位をつけます。

- チームとして提供すべき価値の方向性を共有し、具体的な解決策のアイディア出しにつなげます

創造

- 従来の思い込みを打ち破り、今後の提供価値を実現するアイディアを発想・共有します。

- アイディアを絵として描くことによって、チーム全体のアイディアが加速的に膨らみます。

- そのアイディアが、リードユーザ以外のさまざまな人々にも通用するかどうか検討(マルチプルシナリオ)し、アイディアのターゲット市場の拡大を目指します。

プロトタイプ

- 段ボール、画用紙、テープ、粘土などで短時間でプロトタイプを作成します。

- アイディアを具体的なカタチにすることによって、解決策に関する思考がさらに深まります。プロトタイプを作成することが目的ではなく、アイディアを出すために作ります。

- コストをかけて作成する試作品ではないので、何度でも失敗できます。その失敗を重ねることによって、優れたアイディアが生まれます。

テスト

- 作成したプロトタイプが有効なものかどうかを、リードユーザを含むワークショップ参加者によって検証します。

- プロトタイプの説明においては寸劇を取り入れ、そのプロトタイプが使われる文脈をしっかりと表現します。

- テストで判明した問題点を解決するために、「共感」のステップへと立ち戻り、再度、デザイン思考の5ステップを行って、アイディアのさらなるブラッシュアップを図ります。